Un nuevo estudio apunta a que los neandertales eran grandes carnívoros

Representación artística de un neandertal en labores de caza.¿Qué comían los neandertales? De manera tradicional se ha considerado a estos europeos extintos como carnívoros pertinaces. En las regiones más frías eran devoradores de mamuts, rinocerontes, búfalos y renos, lo que ha contribuido a su fama, del todo inmerecida, de toscos y brutos. Sin embargo, otros estudios atribuyen a estos homínidos instalados en la Península una dieta más variada, con una gran cantidad de vegetales e incluso peces, mejillones, crustáceos y otras especies marinas.

Una nueva investigación publicada este lunes en la revista científica PNAS añade un nuevo capítulo al debate sobre las aficiones culinarias de los neandertales. A partir del análisis con un nuevo método del molar de un individuo hallado en el yacimiento de Gabasa (Huesca), el equipo, en el que participan investigadores españoles, ha determinado que los neandertales de Huesca «eran de modo predominante carnívoros, incluso más que los lobos, los linces y los zorros», afirma a este periódico Klervia Jaouen (izquierda), del Laboratorio de Geociencias y Medio Ambiente de Toulouse (GET-CNRS) y autora principal del estudio.

Para determinar la posición de un individuo en la cadena alimentaria, hasta ahora los científicos tenían que extraer proteínas y analizar los isótopos de nitrógeno presentes en el colágeno óseo. Sin embargo, este método solo se puede usar en ambientes templados y en muestras de más de 50.000 años. Cuando no se cumplen estas condiciones, el análisis de isótopos de nitrógeno es muy complejo, o incluso imposible. Este fue el caso del molar del yacimiento oscense de Gabasa.

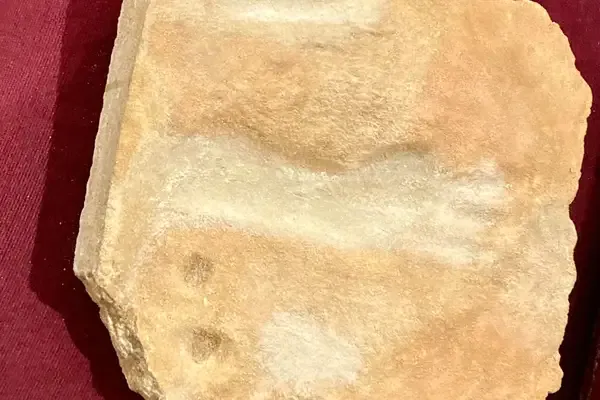

Molar hallado en el yacimiento de Gabasa y analizado en el estudio de investigación.

Dadas estas limitaciones, Jaouen y sus colegas decidieron analizar las proporciones de isótopos de zinc presentes en el esmalte dental, un mineral resistente a todas las formas de degradación. Cuanto más bajas son las proporciones de isótopos de zinc en los huesos, más probable es que pertenezcan a un carnívoro. El análisis también se llevó a cabo en huesos de animales de la misma época y zona geográfica, incluidos carnívoros como linces y lobos, y herbívoros como conejos y rebecos. Los resultados mostraron que el neandertal al que pertenecía este diente, un individuo ya mayor cuyo sexo se desconoce, probablemente era un carnívoro extremo.

Comía médula ósea

Los huesos rotos encontrados en el sitio, junto con los datos isotópicos, indican que este individuo también comía la médula ósea de sus presas, sin consumir los huesos, mientras que otros trazadores químicos muestran que fue destetado antes de los dos años. Los análisis también muestran que el neandertal probablemente murió, por causas también desconocidas, en el mismo lugar en el que había vivido cuando era niño.

Valores de δ66 Zn de esmalte por taxón de mamíferos para diferentes grupos dietéticos de Gabasa, España Tenga en cuenta que las submuestras tomadas de un solo diente reflejan diferencias en los valores dietéticos de 66 Zn. Véase el texto para una discusión detallada sobre el bajo valor de δ 66 Zn neandertal.

El neandertal de Gabasa comía ciervos, caballos y conejos. «Nuestra investigación sugiere que los neandertales eran principalmente carnívoros. Las proporciones de isótopos de zinc registran el consumo de alimentos consumidos con frecuencia. Si los neandertales comían algunas plantas de vez en cuando, no podemos detectarlo», señala la investigadora.

«Descartar por completo que este ejemplar fuera omnívoro, es difícil porque nuestro rastreador es nuevo. Actualmente estoy trabajando en un gran proyecto que ayudará a detectar si el consumo de algunos productos vegetales también podría explicar nuestra observación en Gabasa», explica la autora. Por lo que saben hasta ahora, era un carnívoro extremo. Sin embargo, «podría matizarlo: las frutas tienen un contenido muy bajo en zinc, por lo que si los neandertales las hubieran comido a diario, no estoy segura de que pudiéramos detectarlo».

Para confirmar sus conclusiones, los científicos esperan repetir el experimento con individuos de otros sitios, especialmente de Payre, en el sureste de Francia, donde se están realizando nuevas investigaciones.

Trabajos de excavación en el yacimiento de Gabasa, España. Crédito: Lourdes Montes.

Un cazadero

Para Marina Lozano Ruiz (izquierda), investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) y profesora asociada en la Universidad Rovira i Virgili, «lo más destacable de este artículo es la nueva metodología que presenta. Tal y como dicen los autores, los análisis de isótopos estables en el colágeno de los huesos tienen ciertas limitaciones (relacionadas con la conservación de los restos, posible contaminación...). Por tanto, poder obtener información del esmalte dental, que se conserva mucho mejor, es muy positivo».

Lozano, que no ha participado en este estudio, tiene una amplia experiencia en el análisis de dientes neandertales. «Los resultados obtenidos son interesantes porque van en la línea de otros estudios isotópicos que identifican algunas poblaciones neandertales con una dieta carnívora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se ha analizado un individuo y no se pueden extrapolar los resultados a todos los neandertales». Como indica, hay que tener en cuenta que «estos homínidos vivieron durante un lapso temporal de más de 200.000 años, en el que se produjeron diferentes cambios climáticos, con los cambios en el entorno, la vegetación y la fauna que implican. Sabemos que adaptaron su alimentación a períodos más fríos y a otros más templados. Por tanto, no es sorprendente que un individuo en un hábitat de montaña tuviera una dieta carnívora».

En Gabasa se han encontrado restos de cinco neandertales. «Era un lugar de caza, no vivían allí», explica Pilar Utrilla (derecha), codirectora del yacimiento y catedrática emérita de la Universidad de Zaragoza. «Los humanos cazaban ciervos y caballos en verano. Se sabe, porque los huesos con huellas de sílex eran de ejemplares infantiles, nacidos en primavera. Después, sus presas, o las que habían cazado otros carnívoros, se las llevaban a otro lugar donde vivían sus familias», dice la investigadora, también coautora del estudio. En la cueva se ha registrado la presencia de 80 ejemplares de carnívoros entre osos, hienas, felinos y lobos, y un número mínimo de 475 herbívoros. Una auténtica sala de despiece para humanos y animales.

Fuentes: abc.es | yahoo.com | phys.org| 17 de octubre de 2022