Percutores de piedra con borde afilado, preparados por los monos capuchinos del Parque Nacional de Serra Capivara, en Brasil. Fuente: Nature.

Tradicionalmente y de una manera muy simple se define la tecnología como la capacidad para transformar la materia prima en nuestro provecho. Siguiendo esta idea tan sencilla, las herramientas de piedra más antiguas que se conocen en la actualidad proceden de varios yacimientos africanos, como Lomekwi-3 (Kenia) y Gona (Etiopía), datados de 3,3 y 2,7 millones de años, respectivamente. La manufactura de estas herramientas es muy sencilla. Los homininos que las fabricaron tan solo tenían que golpear un canto apropiado para obtener un filo cortante. En esa acción de apariencia tan simple reside la idea de que ese filo tenía una utilidad. Sin duda, un avance sustancial de la mente de los homininos.

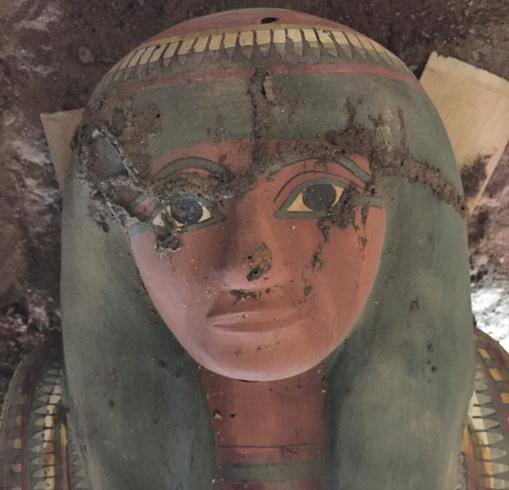

La revista Nature acaba de publicar el estudio de un equipo liderado por Tomos Proffitt (Universidad de Oxford) y Lydia Luncz (Universidad de Sao Paolo). Ese trabajo explica las observaciones realizadas sobre el comportamiento de ciertos monos capuchinos (Sapajus libidinosus) del Parque Nacional de Serra da Capivara en Brasil. Se trata de un género de primates platirrinos endémicos de Brasil y emparentados con las especies del género Cebus. Estos primates golpean de manera deliberada los cantos de cuarcita de un conglomerado del parque donde residen para obtener herramientas con filos cortantes. Con tales instrumentos golpean determinados alimentos, excavan o, incluso, realizan exhibiciones de carácter sexual. Cuando una de las herramientas se rompe de manera natural, su aspecto parece ser el resultado de una secuencia más compleja de reducción del canto.

El resultado de estas acciones repetidas de manera sistemática es realmente sorprendente, porque los objetos podrían pasar por herramientas fabricadas por homininos en algún lugar de África. Si se hubieran hallado en algún yacimiento del Plioceno de ese continente ningún experto dudaría en atribuirlas a la acción deliberada de los homininos.

Proffit, Luncz y sus colegas nos recuerdan que los chimpancés y los bonobos utilizan piedras para golpear frutos secos. Ocasionalmente los percutores se rompen y aparecen filos cortantes. Sin embargo, estos primates no dejan acumulaciones de objetos similares a los hallados en el este de África y atribuidos a los homininos. Por el momento, la comparación con bonobos y chimpancés era una manera satisfactoria de contrastar las habilidades de nuestros ancestros. Pero ahora podemos comprobar las capacidades de unos monos de América de sur con los que nadie contaba.

Los monos capuchinos no pesan más de cuatro kilogramos, aunque su cerebro da muestras de encerrar una mente ingeniosa. Si aplicamos la definición de tecnología, estos monos brasileños no solo usan, sino que fabrican herramientas de manera sistemática ¿Qué hacer pues ante semejante hallazgo?, ¿cuál es el límite que podemos fijar ahora para aceptar sin ambigüedades los yacimientos arqueológicos con herramientas? Muy posiblemente los arqueólogos no estarán dispuestos a ceder. Se trata de una convergencia cultural inesperada. Pero ¿tenemos que redefinir la tecnología de la genealogía humana? Sin duda, este hallazgo invita a la reflexión.

Ejemplar de Sapajus libidinosus percutiendo con una herramienta de piedra. Fuente: Nature.

Con gran sutileza, los autores de este nuevo trabajo en Nature advierten sobre la necesidad de buscar criterios para distinguir los yacimientos africanos con verdaderas herramientas fabricadas de manera intencionada, de aquellos otros en los que puede haber piedras rotas por un uso similar al que realizan bonobos y chimpancés. Pero se dejan de sutilezas cuando finalmente concluyen que los inicios de la tecnología no son exclusivos de la genealogía humana.

Es evidente que la diferencia entre yacimientos de homininos con y sin herramientas es indiscutible. Aquellos ancestros que alteraban de manera deliberada la materia prima mostraban una nueva capacidad, que se socializó hace entre 3 y 2 millones de años. En mi modesta opinión tenemos dos alternativas: 1- reconocer que la tecnología (en su forma más arcaica) es un carácter compartido con otros primates, y 2- redefinir la tecnología para diferenciarnos así de tan molestos competidores. No sería extraño que la cultura de los monos capuchinos de Brasil pueda encontrarse en otras especies endémicas de las vastísimas regiones de América del sur.

Ya sabemos que herramientas como las halladas en los yacimientos africanos de entre dos y tres millones de años se clasifican de manera genérica en el Modo 1 (según la terminología de Grahame Clark de 1977). Pero los expertos están de acuerdo en reconocer una amplia variabilidad en el Modo 1, que experimentó una evolución sustancial durante los más de dos millones de años en los que se elaboró tanto en África como en Eurasia. La llamada “arqueología cognitiva” ha de ser capaz de inferir diferencias mentales entre la simple percusión de las piedras (como hacen los monos capuchinos) y la intencionalidad de establecer secuencias técnicas complejas dirigidas a la obtención de herramientas más sofisticadas.

En cualquier caso, no dejaremos de ser primates reflexionando sobre nosotros mismos y comprobando una vez más que no existen límites entre lo humano y lo no-humano.

Fuente:

quo.es | 10 de noviembre de 2016

El arqueólogo Robert Power (izquierda), de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, ha descubierto, sin embargo, que los neandertales debieron consumir productos vegetales de forma regular como alimento, incluso en este entorno frío y seco.

El arqueólogo Robert Power (izquierda), de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, ha descubierto, sin embargo, que los neandertales debieron consumir productos vegetales de forma regular como alimento, incluso en este entorno frío y seco.