Ortal Harush, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sostiene una de las vasijas analizadas

Etzba, tefach, zeret, amah, ris, mil. Los antiguos israelitas tenían distintas unidades de medida. Una de las que más aparece en la Biblia, y que es la base de muchas leyes judías, es el tefach, que vendría a ser la palma de la mano de un hombre. No hace falta ser un visionario para entender que no todas las personas tienen lo mismos centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo medio, pero, sorprendentemente, los arqueólogos encontraron unos tarros de almacenamiento en Israel con un diámetro interior del borde del cuello con unas dimensiones que se mantuvieron inalterables durante 350 años.

Este tipo de frascos forman uno de los principales grupos de utensilios que se produjeron y se utilizaron abundantemente desde que se inventó la cerámica. La necesidad de recolectar, almacenar y distribuir productos agrícolas como granos, aceites y vino en grandes recipientes ha llenado los yacimientos arqueológicos de fragmentos de vasijas con varios diseños, tamaños y formas. Sin embargo, la medida precisa de la unidad bíblica de la tefach ha sido un tema de debate rabínico desde hace mucho tiempo.

Las vasijas reucperadas en el enclave de Khirbet Qeiyafa tenían aberturas idénticas (Israel Antiquites Authority)

Denominador común

Los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron, sin embargo, un denominador común asombroso, el uso de las métricas originales para el Tefach, según explican en un artículo publicado en el Bulletin of the American Schools of Oriental Research (PDF, aquí).

”Es natural que los antiguos alfareros adoptaran el estándar de la anchura de la mano. Era una unidad de longitud que se usaba ampliamente en la antigüedad y se menciona tanto en fuentes asirias y egipcias como en el Antiguo Testamento”, indican los expertos.

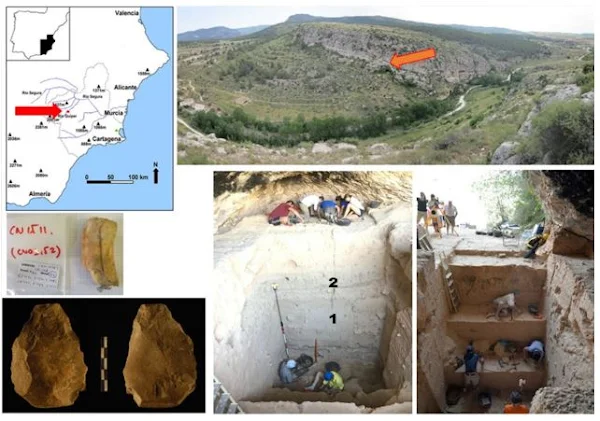

Escanearon hasta 307 frascos de la Edad del Hierro encontrados en Khirbet Qeiyafa (Reino de Judá; principios del siglo X a. C.), frascos de “hipopótamos” del norte de Israel (Reino israelita, siglo IX a. C., apodado así por su gran tamaño y sus asas, lo que los asemeja a hipopótamos) y frascos de almacenamiento del Reino de Judá (siglos VIII al VII a. C.).

Había grandes variaciones entre los tarros, incluso en los del mismo período de tiempo y región geográfica. Solo una medida se mantenía constante: el diámetro interior del borde del cuello, que siempre medía entre 8,85 y 8,97 centímetros, estadísticamente idéntica a la amplitud de la mano humana.

Un soldado del US Army destacado en Irak usa guantes para sujetar su arma (Wikipedia).

Medidas

Para obtener más datos sobre el tamaño de las palmas masculinas, los investigadores tomaron como referencia los valores que había usado el US Army (el ejército de Tierra estadounidense) para encargar guantes para sus soldados. Las dimensiones medias se situaban en 8,67 centímetros, con una variación de ±0,48 cm.

“Aunque la altura y el peso de las personas han cambiado con el tiempo debido a la mejora de la dieta y la salud, estudios anteriores han demostrado que las dimensiones de las palmas no han cambiado mucho en los últimos 3.000 años”, señalan los especialistas.

Los arqueólogos creen que era “fácil” para los antiguos alfareros israelíes usar sus palmas como herramientas para definir el diámetro estándar de las aberturas de las jarras mientras trabajaban en el torno. Además, los frascos de almacenamiento eran artículos de usos múltiples, lo que significa que sus aberturas tenían que ser lo suficientemente grandes para permitir la limpieza entre sus diversos usos, lo que implica colocar la mano en el tarro.

Vasijas de almacenamiento de Khiyife, Hippo, Lmlk. El diámetro del borde interior del 'tefah' está delineado en rojo. (Universidad Hebrea).

Leyes hebreas

Hay, sin embargo, otro aspecto antiguo que puede explicar esos diámetros uniformes: las leyes de pureza respetadas y observadas en el Antiguo Testamento. El Libro de los Números, el cuarto libro del Tanaj hebreo (el conjunto de 24 libros sagrados canónicos del judaísmo), se ocupa de la pregunta “¿Cuál es el estado de los frascos que se dejan en las proximidades de un cadáver? ¿Son impuros o puros?”.

”Esta es la ley: si un hombre muere en una tienda, cualquiera que entre en la tienda y cualquier cosa que esté en la tienda será inmundo durante siete días. Cualquier vaso abierto que no tenga un sello alrededor quedará inmundo”. (Números 19: 14-15).

Este pasaje tuvo serias implicaciones económicas. Imagínense tener que tirar valiosas reservas de grano y aceite por el hecho de que el ‘abuelo Ezequiel’ había muerto en la tienda familiar. Es por eso que, las tradiciones judías posteriores, cuantificaron estas reglas de impureza, afirmando que el tamaño mínimo de apertura a través del cual puede entrar la impureza es la anchura de la mano por la amplitud de la mano.

Foto: Parte de una tabla para medir un 'volumen estándar', descubierta en el sitio arqueológico de 'Camino del Peregrino' en Jerusalén. Crédito de la foto: Autoridad de Antigüedades de Israel.

“La impureza no entra en un refugio, ni se aparta de él, si hay una abertura de menos de un palmo [tefach] por un palmo [tefach]” (14,1). El Mishneh Torá, el código de leyes judías religiosas realizado por Maimónides, aclara que “según la Tradición Oral, se enseñó que el verso habla sólo de un recipiente de cerámica, porque es un recipiente que contrae la impureza sólo a través de su apertura” (21.1).

Estatua de Maimónides en su ciudad natal, Córdoba, realizada en 1964 por Amadeo Ruiz Olmos.

Estatua de Maimónides en su ciudad natal, Córdoba, realizada en 1964 por Amadeo Ruiz Olmos.

Maimónides venía a afirmar que una abertura redonda con un diámetro máximo del ancho de una mano (o tefach) aseguraría que el contenido de la jarra siguiera siendo puro, incluso si estuviera almacenado cerca de un cadáver, lo que implicaba que los alfareros crearan frascos de almacenamiento con entradas de esas dimensiones.

Con el tiempo, diferentes rabinos intentaron convertir las medidas bíblicas tradicionales a las modernas, lo que hizo variar las convenciones sobre el tefach. Para el rabino Avraham Jaim Naeh, medía 8 cm, mientras que para el rabino Abraham Yeshaya Karelitz tenía 9,6 cm. La abertura uniforme de los antiguos frascos de almacenamiento, que mide entre 8,85 y 8,97 cm, se encuentra entre estas dos opiniones y puede arrojar luz sobre las medidas de la enseñanza bíblica.

“Quizás, la convergencia final de una abertura de un palmo mató varios pájaros de un tiro y tuvo en cuenta las tradiciones espirituales y legales respecto a la ventana mínima a través de la cual la impureza podría contaminar el contenido de un recipiente de cerámica y así inutilizarlo”, concluyen los investigadores.

Fuentes: lavanguardia.com | phys.org | timesofisrael.com | 14 de octubre de 2020