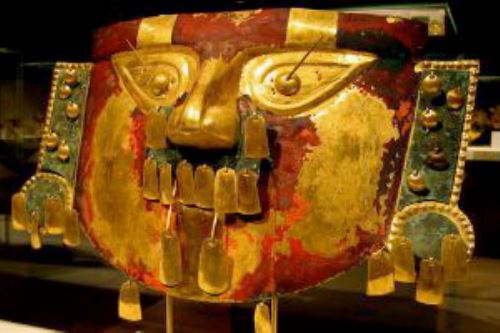

Después de 19 años de proceso judicial, el Perú recuperó este jueves la

Máscara de Sicán, parte de nuestro patrimonio cultural y que en el año 1999 fue decomisada por la Oficina de Interpol en Wiesbaden, Alemania. Un año antes, en 1998, esta pieza fue incautada.

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, recibió hoy la pieza arqueológica de manos del Plenipotenciario del Estado Libre de Baviera ante el Estado Federal, Rolf-Dieter Jungk, quien hizo entrega del respectivo permiso de exportación.

La ministra Balbuena, explicó a El Comercio que este caso se reportó cuando Interpol detuvo a un comerciante de arte, de nacionalidad turca. En el año 1999, la legislación alemana de ese momento planteaba que el Estado Peruano debía probar la pertenencia del bien. La Máscara de Sicán fue identificada como parte del Arte Precolombino del Perú.

Cuando la pieza arqueológica fue decomisada, se inició un proceso judicial ante el Tribunal Regional de Munich, que el 15 de diciembre del 2016, a través de la Sexta Sala Civil, emitió una sentencia ordenando la liberación de la Máscara de Sicán, confiscada por la Fiscalía del Munich y autorizando su entrega al Perú.

"La estoy llevando a Lima para poder resguardarla y ver en qué museo se puede exhibir. Puede ser el Museo Arqueológico Nacional Brüning o el Museo Nacional Sicán", dijo la ministra a este Diario.

¿Cómo salió la Máscara de Sicán de Perú?

La ministra Patricia Balbuena comentó que la vía habría sido el tráfico ilícito, ya que la pieza patrimonial fue encontrada en una intervención al ciudadano turco que tenía, además, bienes de diferentes países.

La Máscara de Sicán habría sido extraída de la región Lambayeque. "Una gran cantidad de piezas fueron perdidas en los tiempos de los famosos 'huaqueos', que se dieron en el norte del país", comentó la titular de Cultura.

La

Máscara de Sicán es una importante pieza del patrimonio arqueológico peruano, de la

cultura Sicán, y tiene una antigüedad de más de mil años.

"Estuvo guardada en un sótano como parte del proceso judicial, como objeto decomisado. Pasó por un proceso complejo para determinar su antigüedad", añadió la ministra Balbuena.

"Estoy contenta de recibir uno de los bienes más emblemáticos de las culturas norteñas del Perú. Agradezco al Tribunal de Justicia alemán por su impecable desempeño en el proceso judicial, a la Oficina de Investigación Criminal de Baviera, que se encargó de custodiar el bien cultural y a todas las autoridades, a nuestra Cancillería, que de una u otra forma, han intervenido en este largo camino, el cual finaliza hoy con la entrega de la Máscara de Sicán", subrayó la ministra Balbuena.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Museo Sicán alberga 25 máscaras funerarias similares a la recuperada en Alemania

El Museo Nacional Sicán, ubicado en la provincia lambayecana de Ferreñafe, alberga 25 máscaras funerarias similares a la recuperada en Alemania, las cuales fueron descubiertas en las investigaciones arqueológicas en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, informó el director de dicho recinto cultural, Carlos Elera.

Tras saludar la noticia dada por la ministra de Cultura,

Patricia Balbuena, sobre la devolución por parte de las autoridades alemanas de la emblemática pieza de la

cultura Sicán, integrante del patrimonio cultural de la nación, el director del Museo Nacional Sicán refirió que

las otras máscaras funerarias que se conservan allí también revelan la destreza metalúrgica de los antiguos peruanos en el manejo de metales como el oro, la plata, el cobre y diversas aleaciones que son muy complejas en la elaboración de este tipo de objetos funerarios.

, explicó.

Elera resaltó que la máscara es lo más significativo en relación a los fardos funerarios que se descubrieron también en las tumbas de los templos y mausoleos del Santuario Histórico Bosque de Pómac. Lamentó que debido al saqueo o “huaqueo”, muchas de esas piezas arqueológicas fueron sacadas ilegalmente del ámbito de la región Lambayeque y/o del Perú.

“Es una excelente iniciativa la del Ministerio de Cultura de recuperar la máscara de Sicán, que es nuestro patrimonio cultural, y eso es muy similar a lo que se hizo hace algunos años con otra máscara de esa civilización precolombina que se recuperó en Italia, luego de las gestiones que hizo el Estado peruano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En aquella ocasión, la pieza integrante del patrimonio nacional fue devuelta al Museo Nacional Sicán de Ferreñafe”, comentó.

Aseveró que dicha máscara se encuentra actualmente en el depósito del complejo museográfico de Sicán, “pero formará parte de una exhibición permanente en la actualización museográfica prevista tras la ampliación de este recinto cultural y en condiciones adecuadas”.

El investigador expresó que dependerá de la decisión del

Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, llevar la máscara funeraria devuelta por el gobierno alemán al Museo Nacional de Sicán, para su albergue y conservación.

Por su parte, el arqueólogo

Luis Chero Zurita, descubridor junto su colega

Walter Alva de la tumba y restos del

Señor de Sipán en 1987, saludó la recuperación de la máscara funeraria de Sicán tras 19 años de proceso judicial en Alemania, y sostuvo que este hecho contribuye a que se comprenda mejor la importancia de la cultura Sicán.

, afirmó.

Remarcó que el gobierno peruano debe reforzar y cimentar sus estrategias para ir recuperando más objetos arqueológicos sustraídos ilegalmente y que permitan completar la historia de nuestras culturas antiguas.

Advirtió, que en el caso del complejo arqueológico

Sipán también fueron huaqueadas muchas tumbas de donde se extrajo importantes bienes arqueológicos que fueron sacados ilegalmente al exterior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museo Sicán: invertirán S/ 20 millones para ampliación y mejora de servicios

Ampliarán Museo Nacional Sicán, ubicado en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, con miras al Bicentenario de la Independencia del Perú.

Con miras al Bicentenario de la Independencia, alrededor de 20 millones de soles invertirá el Ministerio de Cultura en el proyecto de ampliación y mejora de los servicios del Museo Nacional Sicán, en la provincia de Ferreñafe, anunció hoy el director del complejo museográfico,

Carlos Elera Arévalo.

"La constructora tuvo un pleito con el [desactivado] Instituto Nacional de Cultura y nunca se terminó la obra. Por eso, cuando van al museo, los visitantes verán que la playa de estacionamiento es un terral, no se hicieron los servicios especializados, no había ni barandas […]", comentó.

El director del Museo Nacional de Sicán detalló que se ejecutarán las obras pendientes y se ampliarán los servicios, además de actualizar la museografía con datos de las últimas investigaciones multidisciplinarias.

Sostuvo que el paisaje cultural que se representará abarca el bosque seco ecuatorial, el mar Pacífico y el bosque húmedo de montana. “En estos momentos estamos trabajando las bases para que se hagan los estudios a fin de elaborar los expedientes técnicos”, señaló.

Detalló que se trabajarán los expedientes ligados al registro, catalogación, conservación y museografía para empezar a la brevedad y después los vinculados a la infraestructura.

“Se espera que el próximo año se empiecen a ejecutar las obras”, adelantó, al agregar que al 2021 debe estar concluida la implementación e infraestructura del recinto museográfico.

Complejo de investigación

Destacó que con estas obras

se proyecta convertir al Museo Nacional Sicán en un centro de investigación de primer nivel y que la museografía muestre la riqueza de la

cultura Sicán o Lambayeque, con datos que se tienen a partir de las investigaciones multidisciplinarias del proyecto arqueológico Sicán y el museo.

Carlos Elera manifestó que la idea es que en esta novedosa implementación museográfica se entienda que los linajes primordiales de los lambayecanos ligados a Naylamp tienen que ver con los grupos de poder que tuvieron en un momento las directrices de los manejos político, económico y social de la cultura Sicán.

Existen datos importantes respecto a la etnoarqueología, por ejemplo; los talleres de producción de cerámica tal y como continúan hasta la fecha, que en el caso de Mórrope se están extinguiendo.

“Tenemos todos los datos para demostrar que es una paleotecnología común o en el caso de los metales tenemos datos interesantes para ver el proceso desde la extracción del mineral hasta los talleres donde hacían los productos y cómo transformaron, por medio de herramientas, los valles mediante de la construcción de grandes canales. Todo eso lo queremos mostrar museográficamente”, sentenció.

Refirió que se ha logrado conocer por medio de estudios sistemáticos de investigadores en arquiometalurgia que ellos lograron hacer aleaciones para conseguir un grado de dureza de las herramientas que pudieron penetrar suelos muy pedregosos y duros, así como hacer canales gigantescos para conectar

cuencas desde Zaña hasta La Leche, como el Taymi y el Raca Rumi, que cruza por las pampas de Chaparrí.

“Estamos hablado de proyectos muy grandes que integran cuencas gracias al conocimiento de objetos de metal, pero no porque sacan el metal y lo funden, sino por la aleación con un grado excedente de cobre con un determinado porcentaje de arsénico que posibilitó un grado de dureza”, precisó.

Agregó que hicieron una notable transformación del territorio y por propia iniciativa. "Se dieron cuenta de que esas cadenas montañosas tienen cobre, plata y ese cobre permitió hacer herramientas que no se podían lograr de otra manera para construir canales tan grandes con artefactos de madera", sostuvo.

"Si vemos Lambayeque o Ferreñafe, o parte de Chiclayo, el valle de Lambayeque es artificial gracias al Taymi, a partir de ese canal que se hizo con herramientas de metal se posibilitó grandes bocatomas y canales, y se irrigaron miles de hectáreas hasta la fecha".

“Esa es la herencia, por eso la junta de usuarios más grande del Perú está en Ferreñafe por el Taymi. Ellos deben celebrar ese acervo, esa herencia tecnológica heredada de los Sicán”, finalizó.

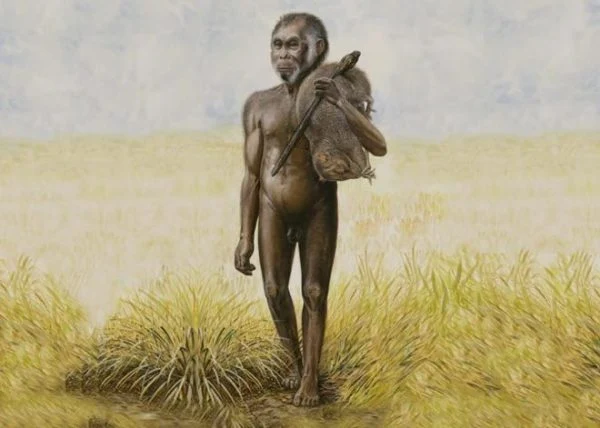

En particular, observaron que una gran erupción volcánica que tuvo lugar hace unos 50.000 años coincidió con la desaparición del Homo floresiensis y otras tres especies grandes que se encontraban en Flores: cigüeñas gigantes, buitres y elefantes enanos. Hace 46.000 años estas criaturas ya no estaban presentes en la isla.

En particular, observaron que una gran erupción volcánica que tuvo lugar hace unos 50.000 años coincidió con la desaparición del Homo floresiensis y otras tres especies grandes que se encontraban en Flores: cigüeñas gigantes, buitres y elefantes enanos. Hace 46.000 años estas criaturas ya no estaban presentes en la isla.